今回は台東区にある子規庵を訪れてきましたので、その模様をレポートしたいと思います。

1.かつて正岡子規が暮らした邸宅を改修した記念館を訪問

今日訪れたのは、東京都台東区の鶯谷駅から程なく歩いたところに建つ子規庵です。

子規庵はその名の通り、明治時代に活躍した俳人、歌人の正岡子規が暮らした邸宅を再建・改修してつくられた記念館です。

江戸時代の末期である1867年に現在の愛媛県松山市に生まれた子規(本名 常規)は、16歳の時に上京します。

子規は26歳の時に帝国大学文科大学を退学しますが、その翌年の1894年から35歳で亡くなる1902年まで暮らしたのが現在の子規庵がある場所に建てられた邸宅でした。

鶯谷駅をでて5分ほど歩くと子規庵がみえてきます。駅に近い南側は裏門となっているので、ぐるりとまわって玄関に向かいます。

現在の建物は戦後の1950年に子規門下の寒川鼠骨等の努力によって再建されたもの。

再建といっても築70年を超えた古民家からは、歴史の積み重ねを感じます。

中に入り靴を脱いで玄関を上がったところがチケットカウンターとなっています。

チケットを購入した後は邸宅の中を見学します。

元々の建物は、旧前田侯の下屋敷として二軒が連なった長屋となっていて、そのうちの片方に子規は暮らしていました。 子規庵は、長く病を患っていた子規の書斎兼病室として、また句会歌会の場として、多くの人々の交流の場となり、その中には東大予備門時代に同級生であった夏目漱石などの文豪もいました。

子規の没後はその邸宅には子規の母と妹が住んで句会や歌会が続けられましたが、1923年に起こった関東大震災の被害により1927年に解体され、旧材を使った建替え工事が行われました。

また、同年には子規の遺品や残された資料等を保管するため土蔵の建設も始められました。

残念ながらこの時建てられた主屋は1945年に戦火で焼失してしまいますが、土蔵によって子規の貴重な遺品が現在に残されることになります。

2.子規の作品から日々の暮らしまで様々な展示を堪能

元々住宅だったこともあり、建物の内部は2つの部屋を中心としたシンプルな構成となっています。

展示室内にはパネルやビデオ展示の他、蔵に残されていた貴重な資料が並べられていて、その足跡を辿ることができます。

展示されている当時の写真をみると、元々の子規庵にはて当時の子規庵は濡縁や縁側にあるガラス戸はなく、現在の建物は昭和初期に建てられたものを再建していることがよくわかります。

それでも山手線の駅すぐの場所とは思えない、豊かで平穏な風景には心が和みます。

子規の句や歌は、あまり詳しくはなかったのですが、極限まで凝縮され磨かれた短い日本語の凄みと深さが伝わってきました。

奥の書斎の座机も注目です。

当時、子規の左足は病のために伸びなくなってしまっていたので、机の立膝をいれる部分が切り抜かれています。

病に伏せながらも子規も同じような風景を見ていたのかなと想像が膨らみます。

こちらは台所だったスペースを使った展示室で、日本新聞で働く子規や、当時の子規庵の様子などを興味深く拝見しました。

手前にあるパネル展示「慶應三年異能ボーイズ」も面白いです。子規の生まれた年は、先ほど少し触れた夏目漱石をはじめ、後に偉人とされる人物が沢山います。

例えば文学界では幸田露伴、海外の学者ではキュリー夫人などの他、日本の建築史の創始者といわれる伊東忠太など様々な人物の名が連なっています。

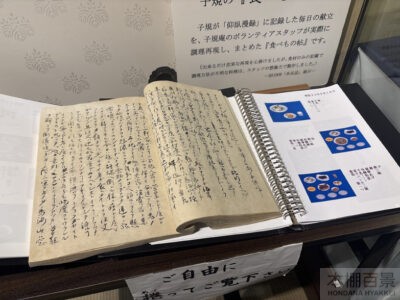

句や歌だけでなく小説やエッセイも手がけた子規でしたが、子規の食した献立を句や絵で記した仰臥漫録の展示もユニークです。

こちらは子規庵のボランティアスタッフが記されて献立を実際につくってみた記録が展示されていてとても面白く読ませてもらいました。

子規は食事にとてもこだわりをもっていたようで、子規のある日の食事の展示などの展示もユニークでした。

正岡子規といえば、若くして亡くなった偉大な人物としてのイメージが強かったですが、こうした子規の暮らしぶりを知ることができ、より親近感が湧きました。

展示をひと通り見た後は、庭に降りて前庭を散策しました。

子規庵は入口は北側の玄関ですが、最後はこのお庭を散策して南側の出口から退館する順路となっています。

素敵で興味深い展示をたっぷりと堪能して、この日の本棚巡りも大満足のものとなりました。

とてもオススメのスポットですので、機会があれば皆さんもぜひ訪れてみて下さいね。

【本好きにおススメしたい本-漫画編】

古本屋「十月堂」を訪れるお客さんと店主とが織りなす、本と本を愛する人々の物語。

本っていいよなって改めて思える素敵な、素敵な漫画です

2025年4月には続巻である2巻も発売したので、是非チェックしてみてください。

子規庵

住所:東京都台東区根岸2-5-11

アクセス:鶯谷駅から徒歩約5分

開庵時間:10:30~12:00、13:00~16:00

入館料:500円、中学生以下無料

公開日:水曜、土曜、日曜、祝日(変動することもあるので公式ホームページを要確認)

その他:東京都指定史跡

ホームページ:https://shikian.or.jp/

にほんブログ村

書店ランキング

↑読書・書店のブログランキングに参加しています。よければクリックして応援してもらえると嬉しいです。

本やブックスポット好きな人は、他にも面白い本・読書ブログもいっぱいあるので、是非クリックして覗いてみてくださいね。